|

◆ 薬師如来坐像

■ 平安時代、木造、古色、白鬚明神持来の尊像、舎人親王感得仏。

■ 藤原時代作としては特異なスタイルを持つ桜一木造の薬師如来さま。

鍋蔵山 東明寺の御本尊さまです。 ※ 重要文化財指定

正式名称は薬師瑠璃光如来。 別名は大醫王佛、醫王善逝。

東方瑠璃光浄土の教主で修行中に十二の誓願を発す。

病気平癒や延命、除災、安産など現世利益を表し古来、多くの信仰を集めた。

ご真言 オン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ |

|

◆ 毘沙門天立像

■ 藤原時代、木造、彩色、湛慶作。

■ 平安時代後期の作とされる非常に穏やかなお顔をされた毘沙門さまです。

元は四天王像の一体であったとされておりますが、他の三方は離散。

妻(吉祥天)の傍から離れたくなかったのでしょうか?? 強い夫婦の絆を感じる仏さまです。

※ 重要文化財指定

別名は多聞天。 四天王の内の一尊で、数多の夜叉を従えて北方を守護する。

護国、戦勝の神。 また、福徳財宝を司り、七福神の一人としても崇敬を集める。

ご真言 オン ベイ シラマンダヤ ソワカ |

|

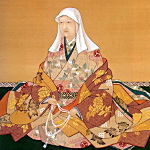

◆ 吉祥天立像

■ 藤原時代、木造、彩色、伝・伝教大師作。

■ 毘沙門天王の妃。 中国風の衣服を着た貴婦人の姿で左手に如意宝珠を捧げ、

右手は与願印を結んでいる。 毘沙門天王と同様に福徳財宝を授ける神。

ご真言 オン マカシリヤ エイ ソワカ

※ 重要文化財指定 |

|

◆ 十二神将像

■ 奈良時代、木造、彩色、行基芍

■ 勇猛な闘神とは思えない程に朗らかで個性的な十二神将さまです。

薬師瑠璃光如来を護り、また、信仰する者を護る十二人の武神。

それぞれに七千人の眷属夜叉を率いる。

“十二夜叉大将”或いは“十二神王”とも称され後代には干支と結び付き、

それぞれ頭上に十二支が配された。 ご真言 オン クビラ ソワカ |

|

◆ 役行者座像

■ 奈良時代、木造、彩色、役小角御自作。

■ 修験道の開祖である役行者。

|

|

◆ 桂昌院寄進の宮殿(厨子)

■ 徳川5代将軍・綱吉の生母

歴史ではあまり知られていないが、信仰心が篤く、

日本各地に仏具などを奉納されており、

当寺院の宮殿(厨子)も奉納であり

細部に至るまで細工が施されている。 |

|

◆ 石造七重塔

■ 鎌倉時代

舎人親王の石碑

|

|

◆ 五輸塔

空風火水地の文字が彫られたこの五輸塔は

「九・六騒動」に登場する本多忠勝の与力、都筑惣左衛門(都築秀綱)の墓所とされています。

|

|

◆ 雷さまのヘソ

東明寺の境内に降りてきた雷さまがお昼寝をしている間に、

お坊さんがイタズラでヘソを取ってしまいました。

それから後、この雷さまのヘソがあるお陰で、東明寺境内にはカミナリが落ちなくなりました。

|

|

◆ 十六羅漢図

羅漢は、煩悩を滅尽して世人の供養を受ける資格のある聖者。

釈迦の者属として正法護持の修行者の形で表現されている。

鎌倉初期から画風も水墨画と相俟って、

従来の仏画と違った方向に発達した。

現在、諸寺に蔵うる羅漢図は中国画人の遺墨も多い。 |

|

◆ 織田廣喜画伯 東明寺・吉祥天図

2012年5月30日、98歳でお亡くなりになられた日本洋画界の重鎮 織田廣喜画伯が

初めて東明寺を訪れられた際、当院の仏さまを見初められ、

後日、2002.5.29改めて吉祥天を描く為にご来山。

描きあげられた絵を御奉納いただいたものです。

■参考リンク ⇒ Wikipedia 織田廣喜 嘉麻市立・織田廣喜美術館 |

|